Sur

la carte on distingue (selon les couleurs) :

Sur

la carte on distingue (selon les couleurs) :Baguenaude

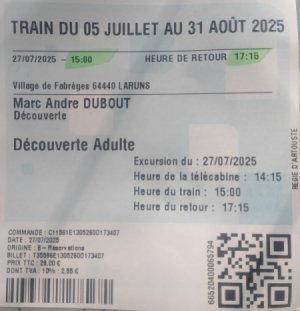

Visite au Chemin de fer d'Artouste

Marc André Dubout

Le

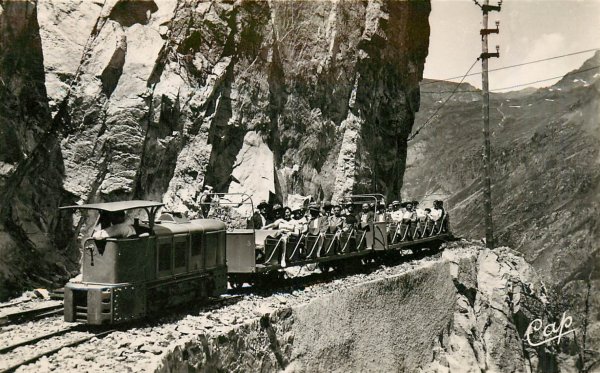

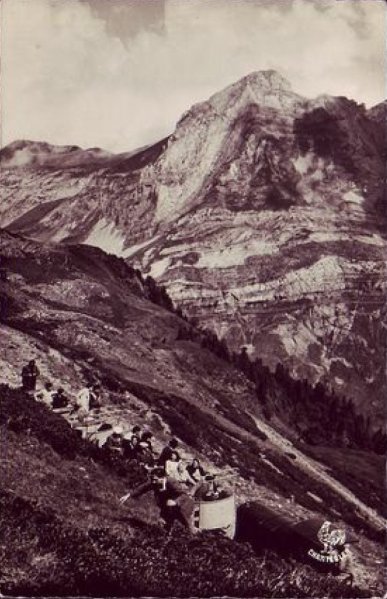

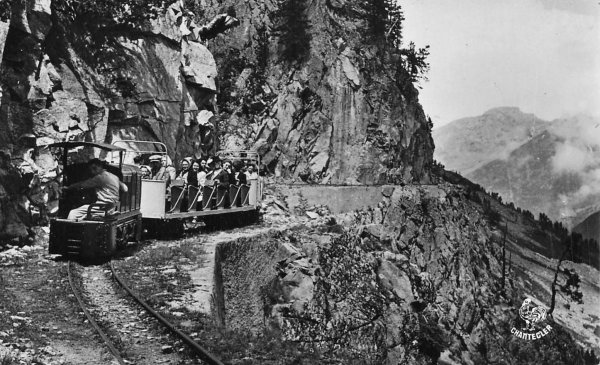

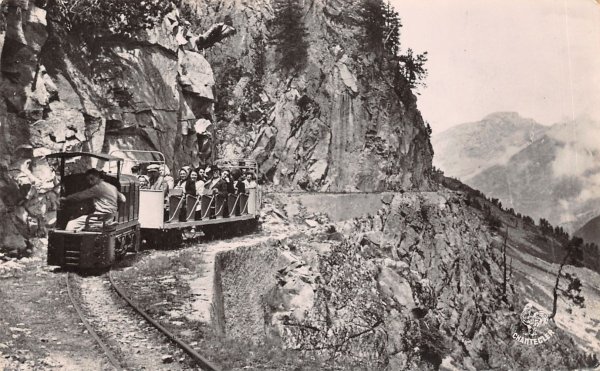

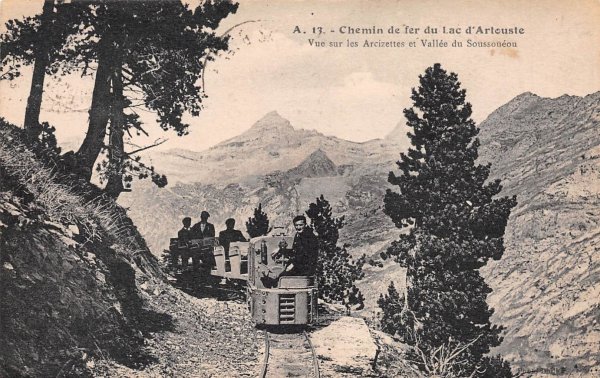

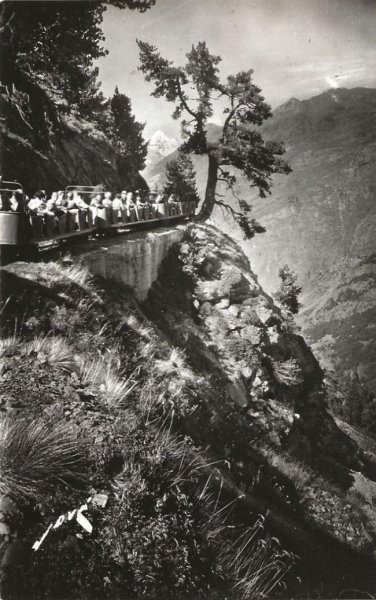

petit Train d'Artouste, (1920) dans les Pyrénées Atlantiques propose un voyage

inoubliable au sommet des montagnes, à près de 2000 mètres d'altitude sur un

parcours de 10 kilomètres, au-dessus de précipices impressionnants à flanc

de parois rocheuses.

Pour y arriver, il faut le vouloir et ça aussi, ça fait son charme. Il est

situé au-delà de Laruns, terminus pyrénéen d'une ex. ligne venant de Pau.

Sur

la carte on distingue (selon les couleurs) :

Sur

la carte on distingue (selon les couleurs) :

La ligne Pau—Laruns

en bleu (la gare).

La ligne Pau—Laruns

en bleu (la gare).

La gare est la station terminale de la ligne.

À

partir de Laruns, il faut suivre la route D 934 en direction de l'Espagne sur une

quinzaine de kilomètres jusqu'à la station du Lac de barrage de Fabrèges

alimenté par le gave de Brousset. Au début du 20ème siècle, la Compagnie des Chemins de Fer du

Midi développe dans la vallée du gave d'Ossau un vaste programme d’hydroélectricité

pour électrifier ses lignes de chemins de fer. Des travaux titanesques de création de barrages et

de conduites, toujours en fonctionnement, sont alors entrepris dont le barrage

d’Artouste qui, très éloigné, va permettre la création du Petit Train

éponyme, servant initialement au transport des ouvriers,

des matériaux et de l'outillage nécessaire à l'édification du barrage.

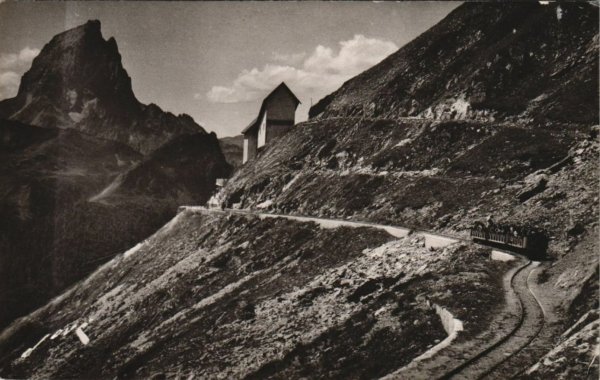

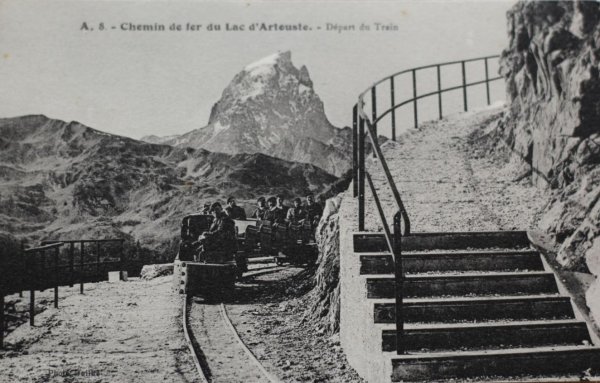

Arrivé au sommet de la télécabine, on sort de la station haute

pour découvrir la gare de départ du train. Elle se compose de trois voies

raccordées par plusieurs aiguillages.  La télécabine

de la Sagette au départ du lac de Fabrèges (1250m) mène les six visiteurs à la gare de départ des trains (1950 m) en 15 minutes.

(en vert)

La télécabine

de la Sagette au départ du lac de Fabrèges (1250m) mène les six visiteurs à la gare de départ des trains (1950 m) en 15 minutes.

(en vert)

Le Train

d'Artouste. Trajets jusqu'à la gare du lac d'Artouste en 55 minutes aller et

idem retour.

Le Train

d'Artouste. Trajets jusqu'à la gare du lac d'Artouste en 55 minutes aller et

idem retour.

Temps d’arrêt 1h20 ou 1h40 selon la saison comprenant la balade sur sentier vers le Lac d’Artouste : 30 min de marche aller-retour.

(en rouge)

Là se trouve la télécabine de la Sagette qui donne accès au train d'Artouste.

Au fond, la ligne continue vers le dépôt et l'atelier qu'il n'est pas possible

de visiter. Nous ne sommes pas ici dans une association de passionnés qui

aiment à partager leur savoir-faire. C'est une entreprise de professionnels

avec obligation de résultat (Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM)).

D'ailleurs, le petit livret de présentation ne présente que quelques photos

mais n'aborde pas l'aspect que les passionnés recherchent, à savoir les

informations sur le matériel, roulant, la voie, l'histoire de la ligne, etc.

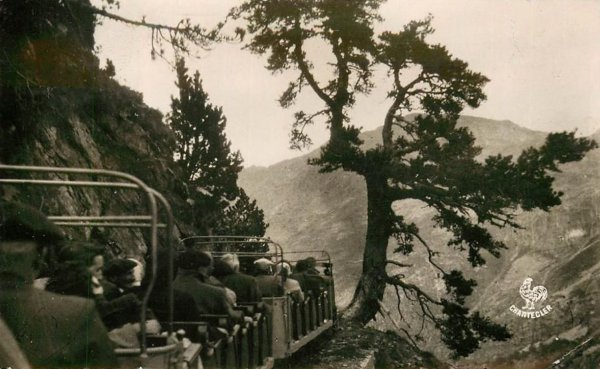

À droite, les trois voies de départ/arrivée se refondent en une voie unique

qui s'engouffre dans le tunnel de l'Ours , long de 315 mètres avec voûte

en plein cintre qui

épouse avec rigueur le gabarit étroit de cette ligne en voie de 50 cm.

L'accès aux voies, dépourvue de quai, ne s'ouvre qu'au moment du départ.

Clic

sur l'image pour l'agrandir

Clic

sur l'image pour l'agrandir

Un panneau instruisant

les visiteurs sur le règlement du train est affiché en bonne place, juste au

portillon d'accès au train.

Lorsqu'un train arrive à la gare de départ, les voyageurs en descendent et

pendant ce temps le locotracteur se remet en tête en évitant d'interférer

avec les mouvements de visiteurs.

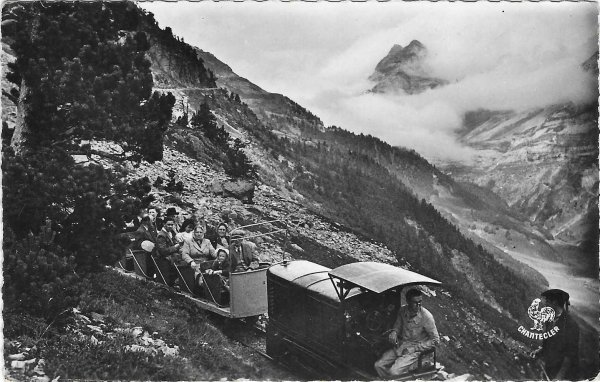

Les baladeuses au nombre de six par train ont un système astucieux pour que les

voyageurs soient toujours dans le sens de la marche.

Les sièges en forme de

benne (ressemblant à celles des wagonnets que nous connaissons) sont

symétriques (assise et dossier) transversalement et se basculent dans un sens ou dans l'autre puis

se trouvent verrouillés dans le position choisie.

À chaque terminus, il faut deux agents (un de chaque côté de la voiture) qui procèdent au basculement

du siège en le soulevant puis en le reposant une fois

dans sa bonne position.

Cette opération se fait en attendant le prochain départ.

Lorsqu'il y a peu de monde les voyageurs sont invités à utiliser les sièges

en fin de convoi et la gestion des basculements se fait en fonction des places

occupées. Le reste des sièges se trouve bien orienté pour le trajet de

retour.

L'attelage entre les véhicules est du type tramway. Chaque véhicule possède

une barre d'attelage ancrée sur l'axe du bogie et possède à son autre

extrémité une chape recevant une courte barre pleine verrouillée par une

clavettes sur chaque véhicule. Comme sur les bogies Péchot les deux barres sont ainsi

rigides et n'en forment qu'une entre les deux axes des bogies.

Chaque bogie est freiné et une conduite d'air assure la sécurité en cas de

rupture d'attelage (peu probable). Aucune chaîne de sécurité n'est présente.

Une conduite électrique assure l'alarme en cas d'accident de voyageurs. Les

boutons poussoirs se situent à chaque extrémité de voiture

Un tampon en bois est présent bien qu'il ne soit pas pertinent en cas de tamponnement,

étant en retrait par rapport à la chape d'attelage.

La continuité de la conduite d'air se fait par des mains d'accouplement

pneumatiques, semblables à celle du CFC.

Chaque voiture, à gabarit étroit, peut accueillir six sièges de deux places

soit 12 voyageurs et six voitures composent habituellement une rame de 72

places.

Toutes les voitures sont entièrement découvertes. Quand j'y suis allé fin

juillet 2025, le temps était sans nuages mais frais. Cela dit, sur toute la

longueur de la voiture, une bâche peut, en cas de pluie (peut-être de froid,

nous sommes à près de 2000 mètres) être déroulée de chaque côté pour

protéger les voyageurs des intempéries.

À chaque extrémité une signalétique informe les voyageurs, des interdictions

à observer.

Juste après le départ vers le lac d'Artouste, le train passe sous un tunnel

de 315 mètres pour franchir un sommet qui débouche sur une autre vallée qu'il

ne quittera plus.

Au sortir du tunnel, se trouve la première station de croisement. Ces stations

sont équipées de deux ou trois voies. J'ai cru comprendre (mais je n'affirme

pas) que si les voies peuvent accueillir deux trains deux voies suffisent si

elles ne peuvent en accueillir qu'un, il en faut trois pour réaliser le

croisement entre les trains montant et celui ou ceux descendant.

La régulation des croisements se fait par fiche donnée à un agent présent sur

le train, lui indiquant à quelle station il s'effectue. Les stations ne

permettent pas le mouvement des voyageurs, elles ne sont là que pour

l'exploitation des marches des trains.

La sécurité des circulations est assurée par un centre de régulation avec lequel les mécaniciens sont en relation par radio.

Locotracteur Whitcombe (de la Whitcombe Locomotive Company USA) à la station

juste après le tunnel.

Ces locotracteurs, au nombre de cinq, ont remplacé les Renault d'origine en

1963. Leur puissance est de 45 CV.

Six autres locotracteurs Renault ont été remplacés par des Billard (T60D).

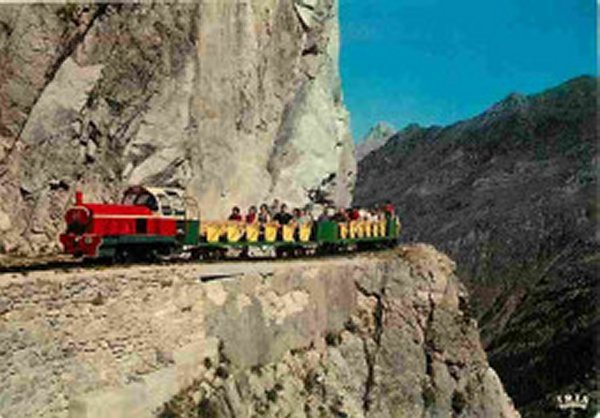

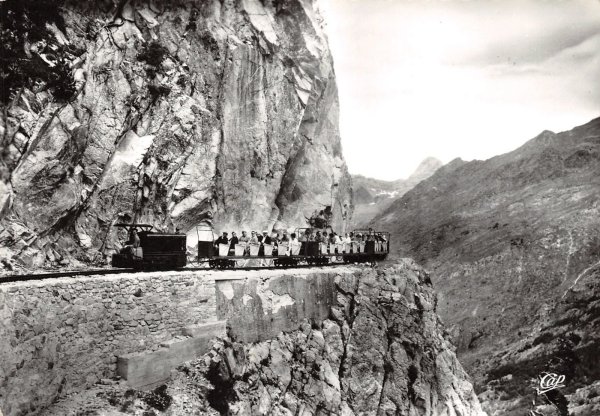

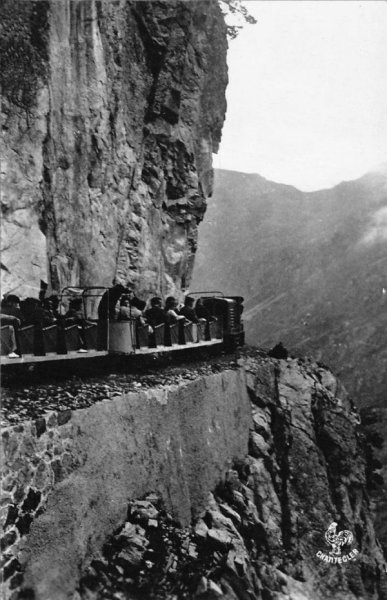

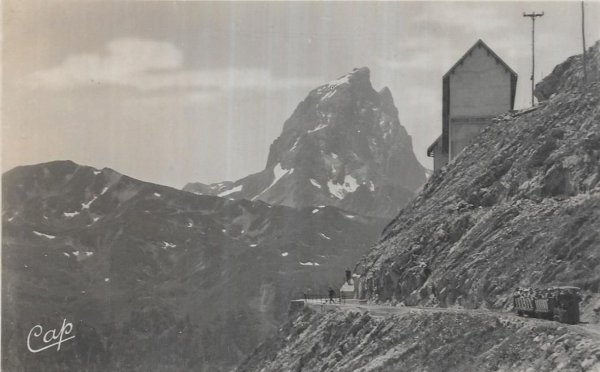

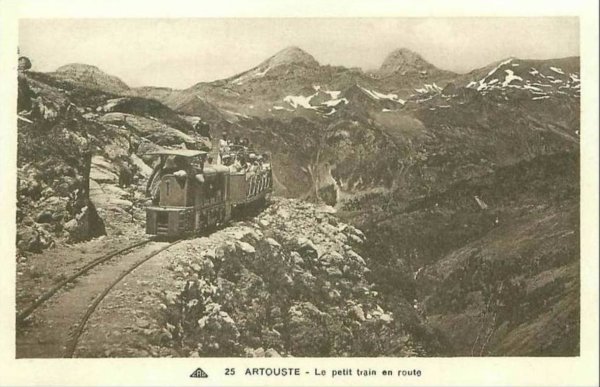

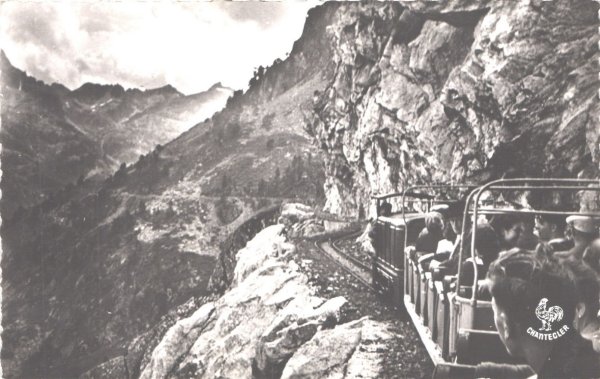

Très vite les fabuleux et vastes panoramas de la vallée d'Ossau s'offrent aux

voyageurs.

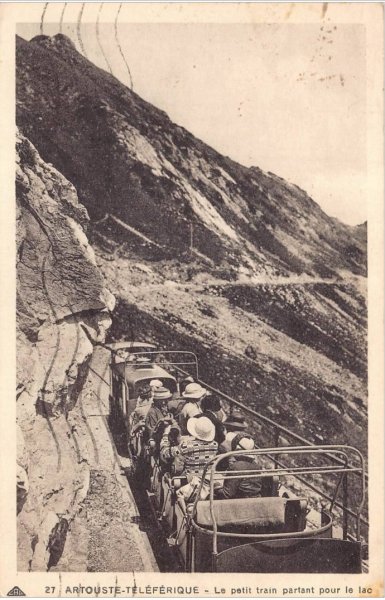

Côté amont la voie est sécurisante.

En revanche côté aval, il vaut mieux ne pas avoir le vertige, c'est parfois

impressionnant tant les à-pics sont vertigineux.

Une ancienne benne de wagonnet, peut-être de l'époque de la construction, est

aujourd'hui reconvertie en abreuvoir pour les animaux.

La ligne n'est jamais en alignement, au mieux ce sont des courbes de grands

rayons qui permettent de voir l'ensemble du train.

Parfois la vue permet de suivre la ligne tracée contre la montagne qu'elle ne

dévisage pas. Un simple trait discret se dessine dans le paysage et par lequel

on apprend que nous nous élevons vers le sommet que l'on ne perçoit pas

encore.

Sur une voie d'évitement un train de service seul est stationné. On apprend

quelques dizaines de mètres plus loin que deux ouvriers travaillent sur la

voie. Ils nous saluent à notre passage, appuyés sur leurs outils.

Derrière le locotracteur, une voiture de voyageurs vestibulée est aménagée

pour permettre des vis à vis, les dossiers de sièges étant dos à dos pour ne

pas dire cul à cul.

Entre la voiture et le tracteur, l'extrémité de la barre d'attelage, côté

tracteur est à anneau et verrouillée par une clavette.

Puis suit une voiture transformée en wagon plat avec des ridelles pour le

transport du matériel et des sacs poubelles de la station haute.

La signalisation en ligne est rudimentaire mais suffisante et explicite. Un

chiffre sur fond rouge et cadre blanc indique la vitesse maximale à respecter en

général 8 et 12 Km/h.

La même plaque sur fond vert et cadre blanc indique l'autorisation de reprise.

Facile à comprendre. Dans le chemin de fer on n'a pas à se prendre la tête.

Quelques passages singuliers ne permettent pas de croiser.

Il faudra attendre que le terrain soit propice.

D'autres endroits imposent l'impossibilité de croiser. La plateforme est

creusée dans la roche et quand des parties sont manquantes, on a construit des

murs de soutènement en pierre ou en béton pour assurer l'assise. Dans ces

endroits particuliers, il a été impossible d'inclure un alignement entre deux

courbes de sens opposés comme cela se pratique sur les grands réseaux et c'est

une des vertus des voies submétriques capables d'épouser les lacets qu'impliquent

les zones escarpées.

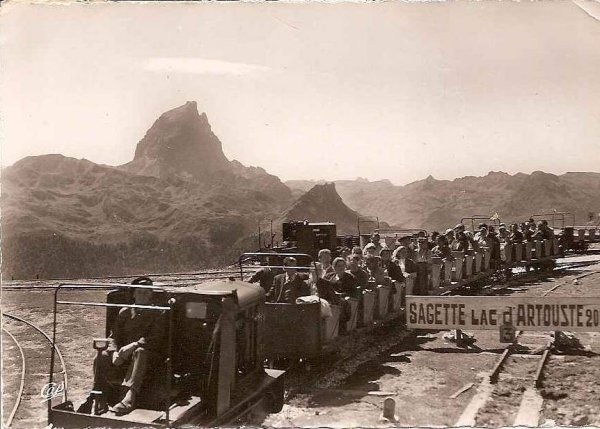

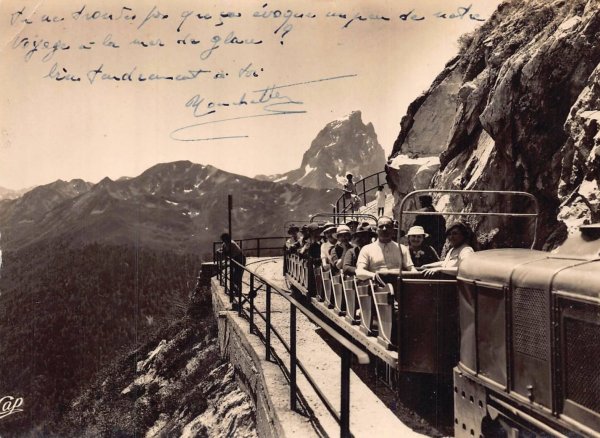

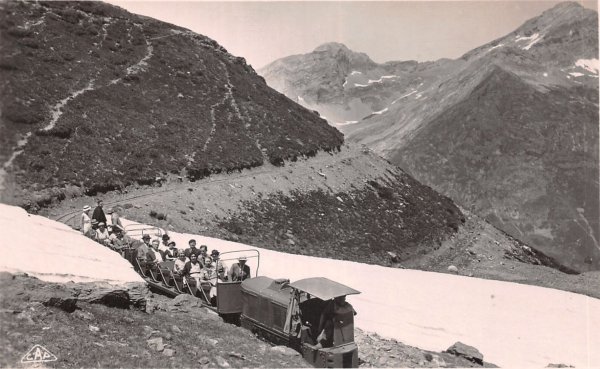

Et hier avec les anciennes baladeuses de 12 places assises.

Et jadis, à la montée...

... comme à la descente. Noter la génération précédente de baladeuses dont les

sièges sont orientés dans le même sens comme celles du Jardin

d'Acclimatation.

Et quand on regarde en bas, près du bord de la plateforme, c'est le vide

(plusieurs dizaines de mètres, voire la centaine).

Descente d'un train de trois baladeuses. Apparemment sur les photos plus

anciennes, les trains n'étaient pas systématiquement de six baladeuses comme

maintenant.

Comme les sièges semblent toujours orientés sens de la marche, il est probable

que les rames étaient retournées à la station du Lac à l'aide du triangle,

à moins que ce soit les dossiers qui sont réversibles comme sur les tramways.

Le réseau semble dépourvu de plaques tournantes.

Le terminus est annoncé par une guérite de surveillance. Est-elle encore

d'actualité ? En tout cas un agent s'y tient au droit des premiers aiguillages.

La station du lac d'Artouste, jadis.

1936. Locotracteur SPMR en voie de 50. Un deuxième était utilisé sur le chemin

de fer d'Artouste. Moteur Unic,11 ch. (d'après SPMR & COFERNA numéro spécial n°3

de R & I (aoüt 2025).

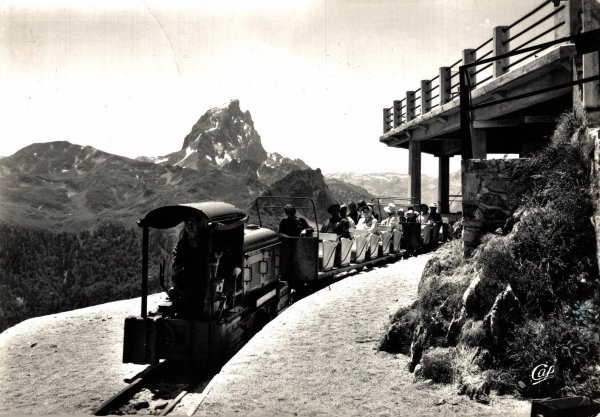

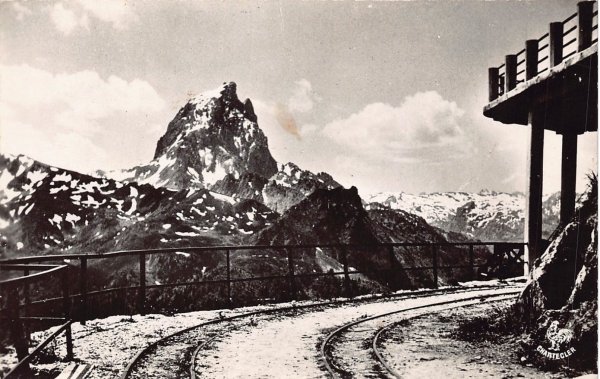

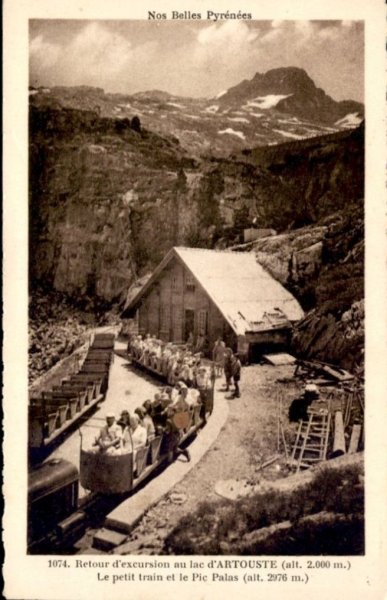

Six versions de la même photographie au terminus de la ligne. Tout d'abord

avec une voie unique suivie de trois autres avec la présence d'une voie

d'évitement, sans train, puis un train avec une version ancienne des voitures

voyageurs et enfin une rame complète avec la même version de voitures.

Une série d'aiguillages d'entrée donne accès à trois voies de stationnement et une autre

aujourd'hui obsolète qui desservait un triangle de retournement. Celle de

l'extrême gauche est une branche du triangle.

Notre train est stationné sur la voie centrale. La voie de gauche sert à la

remise en tête du locotracteur.

Sur la voie centrale s'embranche une des branches de l'ancien triangle de retournement et

cisaille celle de droite par un croisement à niveau.

La voie d'accès au triangle, neutralisée.

L'extrémité du triangle se poursuit dans une grotte qui pouvait accueillir des

locotracteurs voire des rames entières.

Ce triangle n'est, aujourd'hui, plus utilisé.

Le triangle à une époque non datée mais antérieure. Son dimensionnement

permettait le retournement complet des rames aux sièges unidirectionnels.

Au fond le pic du Midi d'Ossau.

En arrière-plan on distingue deux locotracteurs sur une des branches du

triangle.

Vue générale de la station du Lac d'Artouste. Le temps que nous

empruntions le chemin vers le lac, le locotracteur a été remis en tête, prêt

à partir 30 minutes après être arrivé.

Noter la voie donnant accès au triangle de retournement.

Au fond d'autres voies de service ne sont pas accessibles au public. Dommage !

À peu près au même endroit de prise de vue à une époque plus ancienne. Le

bâtiment et le quai ont disparu.

Un chemin balisé se dirige vers le lac objet de la retenue qui alimente la production électrique de la centrale SHEM des Chemins de fer du Midi.

Le barrage vu du train qui accède au terminus de la ligne.

Vue du barrage et des conduites forcées.

Le lac au fond de la vallée formé par le barrage.

Le barrage est un ouvrage entièrement maçonné avec des moellons de granit extraits des carrières souterraines et taillés sur place.

Les blocs étaient amenés par quatre téléphériques appelés " Blondins " jusqu'à pied

d'œuvre où les ouvriers les montaient ainsi mètre par mètre sur cet ouvrage digne des

grands bâtisseurs !

La pureté de l'eau à cette altitude.

Mais il est temps de prendre le chemin du retour. Cette fois c'est un tracteur

bleu, positionné en sens inverse par rapport au jaune qui nous a montés.

À la station terminale, prêt pour redescendre. C'est une autre époque !

Les sièges ont été retournés à l'exception de ceux non utilisés, situés

en général plus près du locotracteur.

Cette fois, c'est moi qui suis côté précipice. Nous arrivons à une station

de croisement où le train montant nous attend.

Pour ceux qui prendront le train, à la montée le précipice est à gauche, à

droite à la descente.

Quand je dis côté précipice, je n'invente pas.

Au passage, gros plan sur les leviers d'aiguillages un peu moins lourds que ceux

du CFC (qui n'auraient jamais dû être remplacés).

Nous traversons une station où un stock de rails de 20 Kilos au mètre est entreposé.

Dans une station de croisement, gros plan sur la voie de 50, armée de rails

d'une vingtaine de kilos au mètre et fixés sur traverses en fer. La voie est

bien proportionnée au matériel roulant exploité.

À noter que la voie est très bien posée et que le choix de l'écartement de

50 est judicieux étant données les courbes et contre-courbes très serrées

que la voie de 60 ne pourrait pas admettre. Par ailleurs sur ce réseau qui ne

supporterait pas les déraillements (précipices de plus de 100 mètres), les

courbes sont assemblées avec un alignement parfait de l'éclissage. C'est là

qu'on voit le professionnalisme qui manque à certains chemins de fer

touristiques.

À Artouste, on est plus proche du chemin de fer que du manège.

Vers son terminus du lac d'Artouste.

Un des derniers paysages avant la station de retour de la Sagette.

Les trains se croisent, ici au retour, à la station Sorbiers. Le train

montant (à droite) masque l'entrée du tunnel de l'Ours d'où il vient

de sortir.

Comme je suis dans la dernière voiture et que les courbes sont de faible rayon,

on voit le locotracteur bleu qui nous tracte sur le chemin du retour.

Sur la photo de gauche, on observe des orientations de sièges contrariés.

Les stations sont identifiées sommairement. Ici, la première après le tunnel

de l'Ours.

Je ne me souviens pas bien du nombre de stations et nous n'avons pas croisé à

toutes. Il faut dire que ce n'était pas la période haute, d'ailleurs nous

avons pu prendre le train alors que ce n'était pas prévu ce jour.

Le billet comprenant la télécabine plus le chemin de fer est de 28 €

Le matériel roulant

Le parc de matériel roulant se compose de 13 locotracteurs et

de 65 voitures, toutes du type "panoramiques".

Chaque convoi est composé de 6

d'entre elles pouvant emmener 12 personnes chacune.

Les voitures sont aménagées avec des sièges réversibles de deux places.

Elles sont montées sur des bogies freinés en voie de 50.

Histoire de la ligne

Avant 1914, la Compagnie des chemins de fer du Midi conçoit un programme de construction d'usines hydroélectriques pour

électrifier son réseau pyrénéen de voies ferrées. En 1920, sur le site de la vallée d'Ossau, pour faciliter les travaux de

construction du barrage, la compagnie construit à Sagette un chemin de fer de chantier en voie étroite de 500 mm, rails de

7,5 kg au mètre. Pendant huit années le train d'Artouste achemine hommes, matériel, combustible et matériaux, notamment

les tonnes de ciment nécessaires. La voie est démontée à la fin des années 1920 lorsque les travaux sont achevés, mais

l'entretien du site impose finalement sa repose entre le sommet du téléphérique du pic de la Sagette et le pied

du barrage d'Artouste.

En 1932, le Conseil Général du département souhaitant développer le tourisme, soumet à la Compagnie des chemins de

fer du Midi (CCM) l'idée d'exploiter à des fins touristiques les paysages de la haute vallée d'Ossau. La demande est transmise à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui donne l'autorisation d'ouvrir le domaine d'Artouste au public.

Le train, composé de deux à trois voitures, simples plateaux avec sièges en bois, est tracté par l'un des trois locotracteurs

Renault. Il circule uniquement les dimanches pendant l'été. La Compagnie confie son exploitation à des cheminots à la retraite.

En 1938, la SNCF reprend l'exploitation touristique lors de la nationalisation des chemins de fer.

En 1957 le doublement de

l'ancien téléphérique Bleichert à voie unique (démonté en 1995) est

remplacé par un modèle à double voie qui facilite l'accès au site,

augmentant sa fréquentation.

En 1963, les locotracteurs Renault d'origine sont remplacés par des engins Billard.

À la fin des années 1960, la création d'une station de ski sur

les pentes du pic de la Sagette renforce l'attractivité du site. Aujourd'hui, le train est la propriété de la Société Hydro-Electrique du Midi

(SHEM), gestionnaire du barrage d'Artouste. La SHEM a confié la gestion touristique du train à la régie municipale.

(d'après Wikipedia)

La Compagnie des

Chemins de fer du Midi

La

Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne est l'une des anciennes grandes compagnies privées de chemin de fer françaises. Son réseau desservait la partie du Sud-Ouest de la France comprise entre la Garonne et les Pyrénées.

C'est la seule compagnie qui n'eut jamais d'accès direct à la capitale.

La

Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne est l'une des anciennes grandes compagnies privées de chemin de fer françaises. Son réseau desservait la partie du Sud-Ouest de la France comprise entre la Garonne et les Pyrénées.

C'est la seule compagnie qui n'eut jamais d'accès direct à la capitale.

Elle a été créée en 1852 par les frères Pereire5.

En 1934, la Compagnie du Midi, qui dispose d'un réseau de 4 300 km., fusionne son exploitation avec celle de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans

(PO). Les deux sociétés

conservant leur structure juridique et leur propre concession.

En 1938, l'exploitation commune des deux réseaux est intégrée dans la SNCF et l'ensemble des actifs ferroviaires de la compagnie du Midi sont nationalisés.

Elle disparaît définitivement en 1988 (OPA du groupe AXA).

Et d'autres photos en noir et blanc

Train montant.

Sur la plateforme étroite, à flanc de montagne.

Train montant. Tout le monde regarde du côté précipice.

Arrêt de deux trains à une station de croisement. Le train montant est

stationné sur la voie de gauche, le descendant sur celle de droite.

Le train montant vient de franchir une série de courbes et contre-courbes

épousant le flanc de la roche.

Un court train montant vers le lac d'Artouste. Locotracteur sans abri.

Série de courbes et contre-courbes.

Hier et aujourd'hui le petit train a de tous temps remporté un immense succès.

Les derniers chiffres, ceux de 2023 affichent 120 000 visiteurs qui en fait un

des meilleurs touristiques et qui de plus profite à toute la vallée de

l'Ossau.

Le passé ouvrier s'est métamorphosé en avenir touristique.

La Poste française a émis un timbre-poste le 12-07-1993 en hommage au petit Train d'Artouste.

Sur le chemin de retour, à la sortie de Laruns en direction de Pau un locotracteur

réformé, est installé en " pot de fleur " en bord de route. C'est sans doute un

des premiers de la flotte.

Notes :

Sources :

Sites : |

Si une image de cette page vous paraissait non libre de droits, merci de m'en faire part